加冕典礼是泰国国王正式登基的古老传统,最初受到印度观念的影响。关于泰国王国首次加冕的证据可以追溯到素可泰时期第一位国王的登基。

然而,到了阿瑜陀耶时期,关于33位国王的加冕典礼没有任何详细记录,直到1767年“阿瓦王”缅甸国王让“乌通王”阿瑜陀耶第32位国王及其被俘的高级宫廷官员叙述阿瑜陀耶的故事,并记录为历史“古都人的证词”。在吞武里时期,没有加冕典礼的证据,推测是按照阿瑜陀耶波隆摩科国王时期的模式进行的,但做得较为简略,因为国家仍处于战争状态。

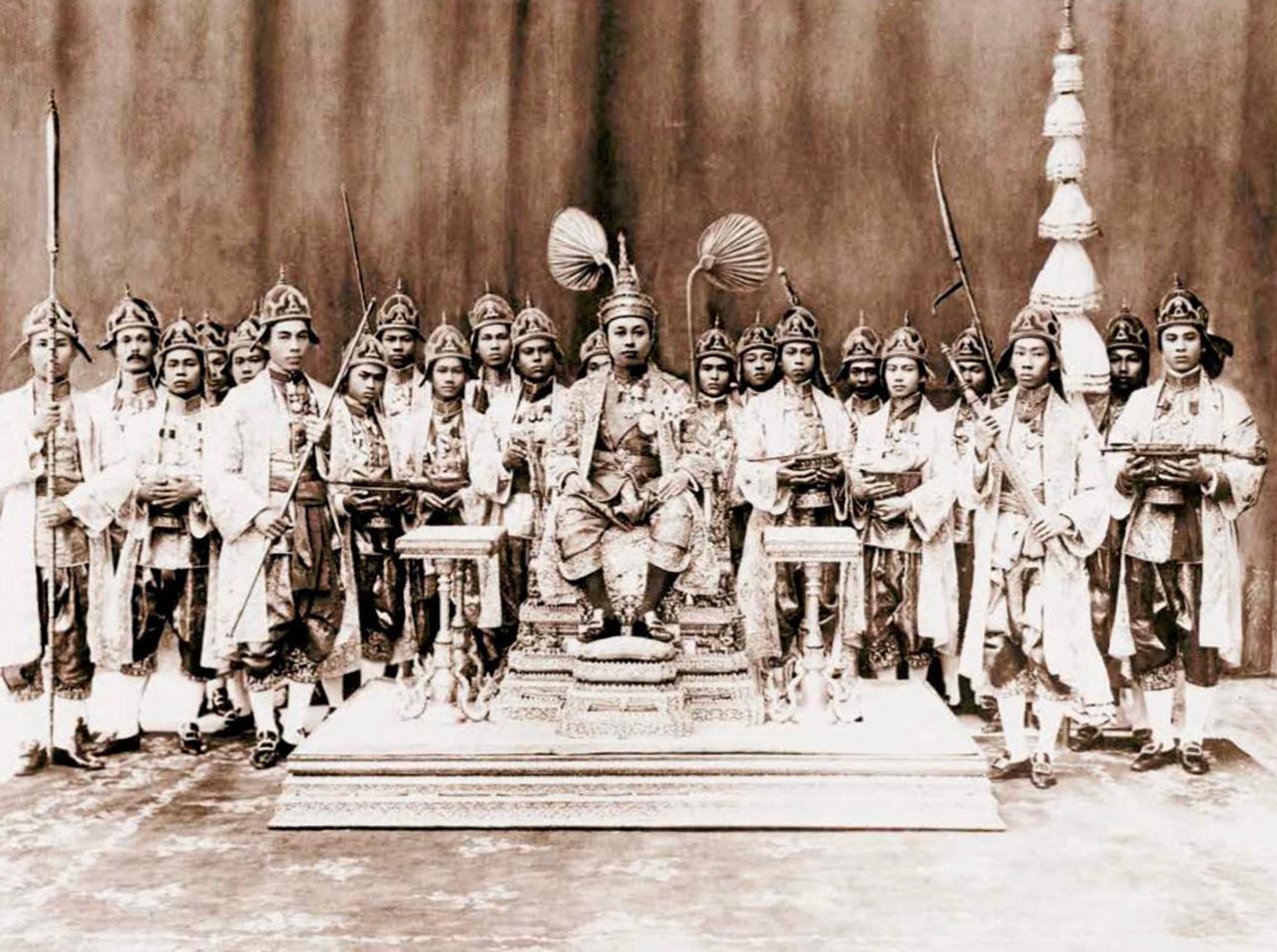

当朝代更迭至拉达那哥欣时期,“拉玛一世大帝”下令整理阿瑜陀耶乌通王时期的加冕文献,编撰为“阿瑜陀耶时期皇家加冕文献”,这是泰国发现的最古老的加冕文献。并下令制作加冕典礼的器具,这一加冕模式一直沿用至今,拉达那哥欣时期共举行了11次加冕典礼,其中拉玛一世、拉玛五世和拉玛六世时期举行了两次加冕典礼,按照传统信仰,完整的加冕典礼将为国王带来荣耀,为国家带来吉祥。

加冕典礼的主要步骤包括5个主要阶段,但有些国王下令按照古代模式进行完整的加冕典礼,有些国王则下令简化加冕典礼,以适应国家的情况。

1) 准备加冕典礼,核心是从全国各地神圣的水源取水,进行仪式,用于加冕典礼的圣水沐浴,以及制作金册(记录新国王的名字在金板上),同时制作国王的出生星盘,并雕刻象牙作为国王的印章。

2) 初步仪式包括邀请佛经、设置水线、点燃胜利蜡烛和在加冕典礼中诵经。

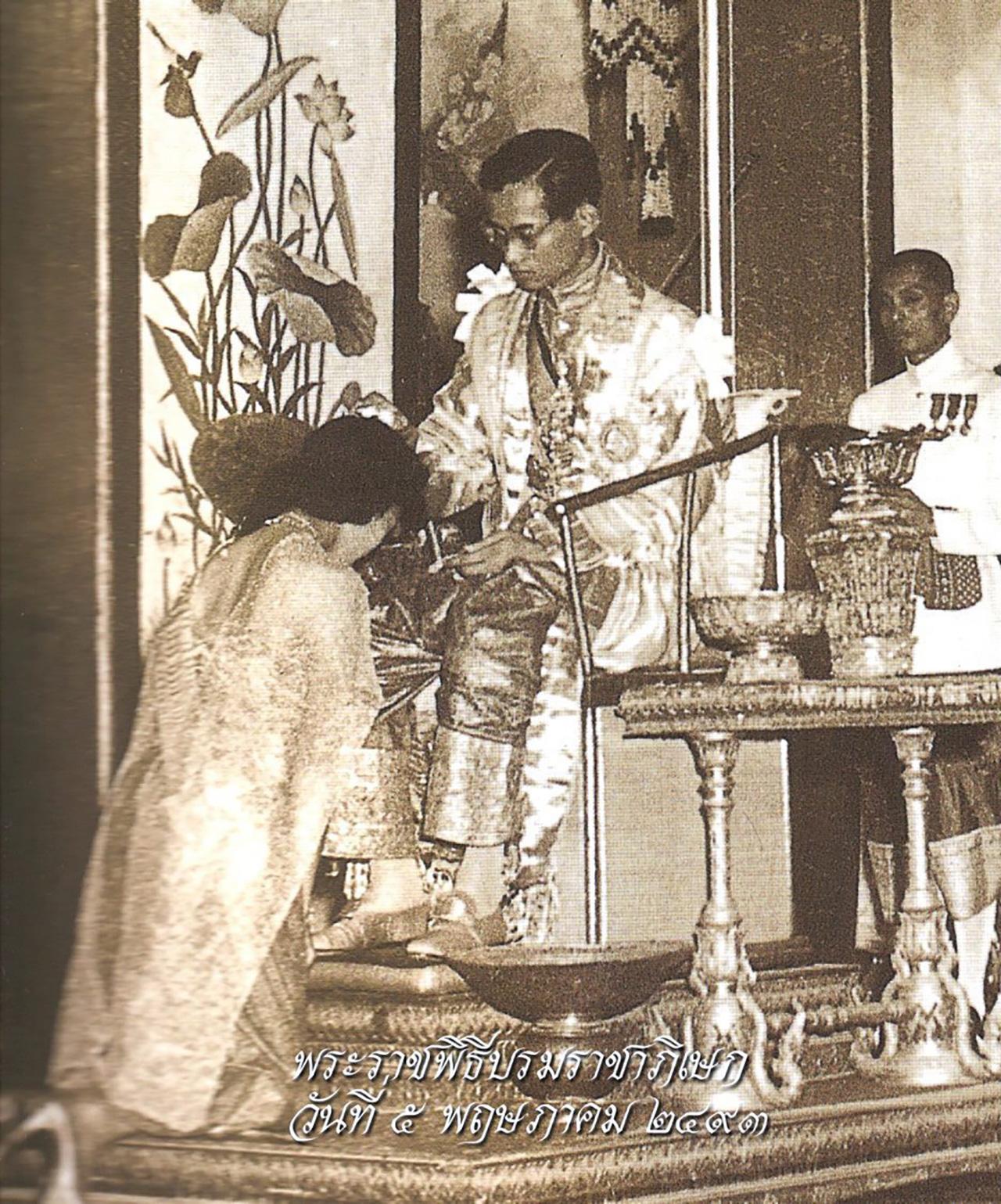

3) 加冕典礼开始于圣水沐浴,然后坐在八角宝座上接受圣水,坐在宝座上接受王位和王权象征。

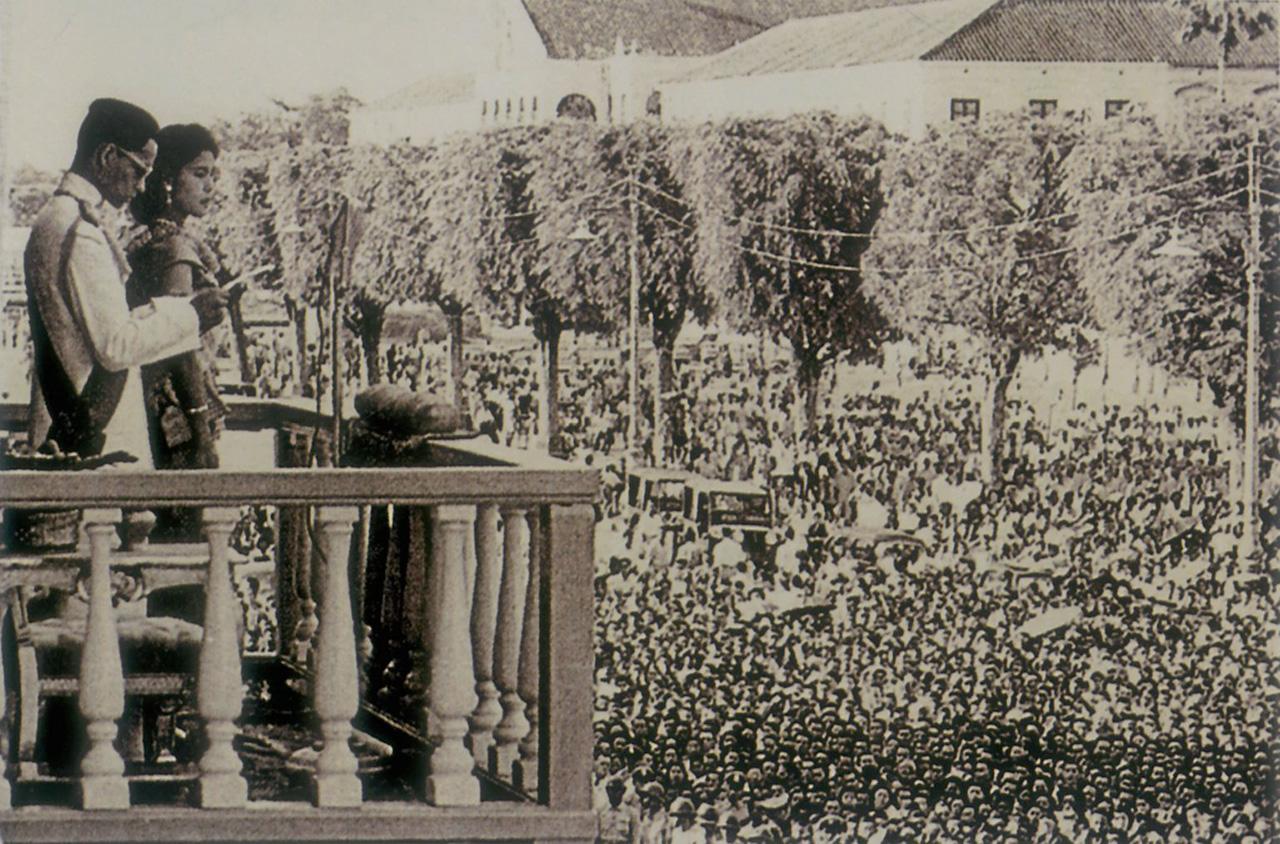

4) 后续仪式包括出席大集会,设立王后,然后前往宣布自己为佛教的护法者,向先王致敬,并举行新宫仪式(类似于搬入新家)。

5) 国王游行城市,通过陆路和水路的盛大游行。

在西方,登基使用“CORONATION”一词,意为胜利的皇冠,强调戴冠的重要性,没有水礼。而在东方的加冕典礼中,虽然有戴冠,但不是重要步骤,因为重要的是水礼。“加冕”一词来源于“至尊+国王+水礼”,其中“水礼”意为“浇水”,典礼中使用的水称为“圣水沐浴”,意为“浇在头上的水”。

“圣水沐浴”根据婆罗门的古老文献,必须来自“五圣河”,即印度次大陆的五条重要河流,它们从凯拉什山流下,包括恒河、雅穆纳河、马迪河、阿奇拉瓦蒂河和萨拉布河。然而,在素可泰和阿瑜陀耶时期,没有证据表明在加冕典礼中使用了印度次大陆的五圣河水,因为按照传统习俗,国王必须在7天内或最迟一个月内举行加冕典礼,并在前任国王火化之前进行。素可泰时期的石碑记录显示,用于加冕典礼的圣水来自林伽巴罗特山脚下的泉水,位于占巴塞城。而在阿瑜陀耶时期,每次加冕典礼使用的水来自素攀武里府的四个圣池。

到了“拉达那哥欣时期”,除了使用与阿瑜陀耶相同的水源外,还从五条重要河流取水,称为“五圣河”,模仿印度的“五圣河”,包括碧差汶河、叻武里河、湄南河、巴塞河和邦巴功河。然后在大城府的重要圣地举行仪式,之后送到曼谷继续仪式。直到“拉玛四世”时期,才下令让四位僧侣在圣水沐浴仪式中诵经。后来,“拉玛五世”时期,国王访问印度,带回了五圣河水,并下令将印度的“五圣河水”加入泰国的五圣河和素攀武里府的四个圣池的水中。到了“拉玛六世”时期,国王遵循父亲的足迹,使用相同的水源进行加冕典礼,并下令在全国各地的圣地和主要寺庙举行仪式。

“拉玛七世”时期仍然遵循古代传统,只是将仪式地点从碧差汶府的大城寺改为帕府的查隆寺,并增加了第18个地点,即黎逸府的兰柴城。后来,在“拉玛九世”时期,将行政区域从府改为省,仍然遵循拉玛七世的传统,使用原来的18个圣地的水,只是根据新的行政系统改变了名称,并将仪式地点从帕府的查隆寺改为南邦府的宝井,并在那空拍侬府的查隆寺举行仪式。当圣水在各个圣地和大寺庙经过仪式后,将被带到玉佛寺,直到加冕典礼当天,才被带到杜西达披隆宫进行诵经和圣水仪式。

因为从全国各地取水,反映了泰国全国对国王的忠诚和尊敬。“玛哈·哇集拉隆功国王”因此下令使用全国77个省的108个圣地的水,与古代的水源一起在玉佛寺举行仪式。这只是泰国神圣加冕典礼的一部分,将被世界历史永远铭记。